川普新政下的美國航運復興,目標是對抗中國大陸海事航運霸權(上)

發佈日期 2025.04.09

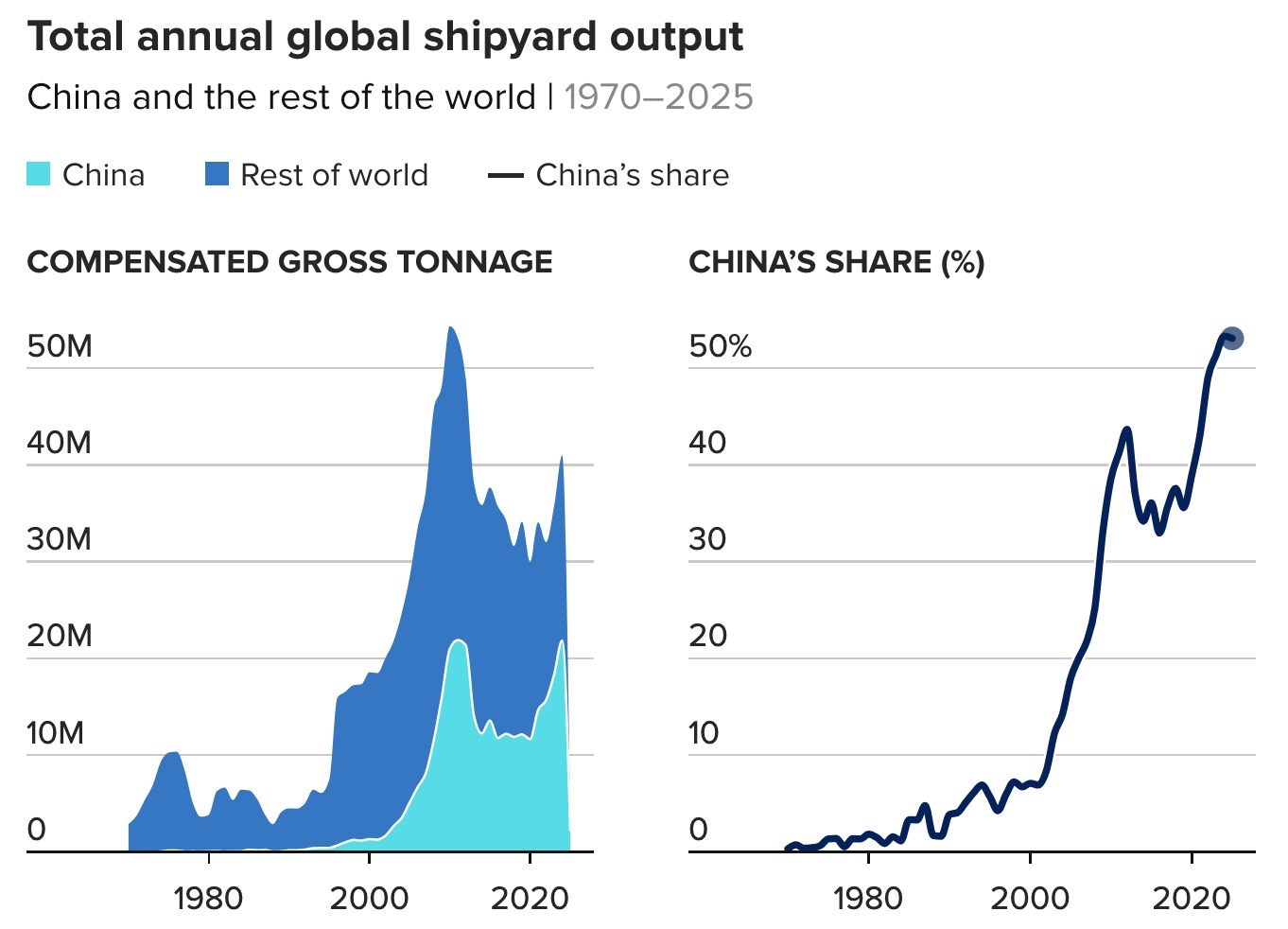

美國曾為海上強權,近年卻面臨中國大陸在航運與造船領域的強勢崛起,不僅威脅美國海軍優勢,也衝擊經濟命脈。美國海軍情報辦公室的資料,中國大陸造船力是美國200多倍,每年推出船隻噸位占全球過半,美國海軍船數從2000年代282艘微增至目前295艘,遠不及中國大陸海軍超過400艘。

面對這樣的「造船產業差距」,川普政府推出名為「讓造船業再次偉大」的政策,除了嘗試投資造船業外,試圖透過對中國大陸製造船隻徵收高額費用、提供稅收優惠等方式,重振美國航運業。然而,這項計畫在美國國內引發激烈爭議,農民、航運公司與港口經營者憂心經濟損失,反對聲浪不斷。此政策調查始於拜登政府,而川普政府正在評估是否將貿易戰為航運復興的手段之一。

美國航運業沒落與中國大陸崛起

美國航運業曾是全球霸主,但過去數十年卻逐步衰退。根據美國交通部海事管理局的資料,目前僅有182艘懸掛美國國旗的船隻,平均每年生產的遠洋商業船隻不到10艘,中國大陸每年建造超過1,000艘船隻。美國國會議員黛比·丁格爾(Debbie Dingell)在聽證會上指出,美國造船業已失去7萬多個工作崗位,全球造船排名跌至第19位。反觀中國大陸,自1999年以來,造船市場占比從不到5%激增至2023年50%以上(數據引述自美國貿易代表辦公室),如今更掌控全球51%的商業船隻建造。

▲中國大陸的造船數量驚人。(Source:CNBC)

中國大陸的優勢不僅在於數量。雖然美國船隻在技術與品質仍有領先,例如其49艘核動力攻擊潛艇遠優於中國大陸以柴電潛艇為主的艦隊,但中國大陸的工業規模讓其長期戰爭具備快速補充船隻的能力,美國海軍情報辦公室警告,中國大陸每年推出的船隻噸位超過全球其他國家總和,若戰爭拖長,美國恐難以匹敵。

歷史教訓也提醒著美國。二戰期間,日本初期憑藉高品質的船隻與訓練有素的海員贏得多場勝利,但因工業能力不足,無法補充損失,最終被美國以驚人造船速度壓倒。1945年8月,美國艦隊規模已是日本的20倍,多數為戰時新建船隻。如今角色互換,美國若不正視造船能力的劣勢,恐重蹈日本覆轍。

如何應對中國大陸產能升高所帶來的安全威脅,也引發美國在產業政策與軍事布局上的討論,美國海軍情報局認為美國若想力圖重振造船業,勢必要擴充造艦能力、延攬更多船塢工人,並儲備更完善的關鍵零組件,甚至考慮在戰前預先備妥可快速組裝的船體或主要零件,也得在商船或其他非傳統軍艦上加裝導彈系統,以便在戰爭中臨時轉化為作戰平台。從防務層面看來,擁有更龐大的工業量能,會讓中國大陸在長期戰役的船艦補給與維修展現彈性,而這些正是美國軍事專家警告必須面對的嚴峻挑戰。

川普的「讓造船業再次偉大」計畫

為對抗中國大陸海事產業的威脅,川普政府於2024年2月27日起草了一項行政命令,名為「讓造船業再次偉大」。這項計畫要求半年內,由白宮國家安全委員會新設的航運工業基地辦公室制定具體行動方案。川普在國會聯席會議上宣布,將提供特殊稅收優惠,吸引造船業回流美國,並強調:「我們過去造了很多船,現在幾乎不造了,但很快我們會讓它們回來,這將帶來巨大影響。」

計畫內容涵蓋多個面向,包括調查中國大陸在航運與造船領域的「不公平行為」、設立航運安全信託基金以提供財政激勵、打造航運機會區促進投資,以及要求所有外國貨物在美國港口清關,對在墨西哥或加拿大卸貨的貨物徵收港口維護稅。此外,還計畫改革海軍採購流程,並針對潛艇、無人系統與水面艦艇計畫的延誤與成本增加,展開為期45天的審查。

然而,最具爭議的措施是對中國大陸製造船隻徵收高額費用。美國貿易代表辦公室(USTR)提議,對中國大陸製造船隻停靠美國港口時收取最高150萬美元的費用,對於中國大陸擁有的營運商(如中遠海運),每次停靠費用可能達100萬美元。這項政策旨在削弱中國大陸在全球航運市場的主導地位,並刺激美國國內造船業復興。

【資料來源:TechNews科技新報】